雑談<NO.407>

| みんながパソコン大王 |

| 総 合 | 目 録 | 趣意書 |

| 表題一覧表 |

| NO | 表題 | 起稿 | 起稿日 |

| 雑談NO.408 | |||

| 3452 | <前世の記憶がある人>前世を知る方法はあるの<?> | シバケン | 24/05/24 |

| 3451 | <白髪は禿げないのは本当<?>> そんな事、ない。禿て、白髪の方、いてるです。 | シバケン | 24/05/23 |

| 3450 | <COVID>飲酒で顔真っ赤になる人は「コロナにかかりにくい」/佐賀大学医学部 | シバケン | 24/05/23 |

| 3449 | <健康寿命は平均75歳前後<?>>自治体の介護予防&生活支援事業 | シバケン | 24/05/22 |

| 3448 | <血管が若返る>手軽な食べ物は<?>/缶詰でもOK<!> | シバケン | 24/05/22 |

| 3447 | NHK総合テレビ5月20日「カラシニコフ銃1億丁 史上最悪の殺人兵器」 | 磯津千由紀 | 24/05/21 |

| 3446 | <なんとなく不調・不眠=解消>自律神経を整える方法 | シバケン | 24/05/20 |

| 3445 | <血管を強靱にするストレッチ>血管がよみがえる<!> | シバケン | 24/05/19 |

| 雑談NO.406 | |||

NO.3445 <血管を強靱にするストレッチ>血管がよみがえる<!><起稿 シバケン>(24/05/19)

【シバケン】 2024/05/19 (Sun) 22:28

信ずる者は、救われる<?>

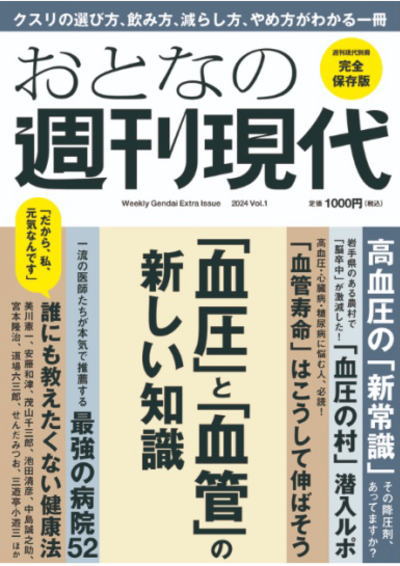

>『別冊 おとなの週刊現代 「血圧」と「血管」の新しい知識』では、多くの人が悩みを抱える「血圧」や「血管」にまつわるさまざまな情報を紹介している。同書より、「血管寿命」にまつわる記事をおとどけする。

<週刊現代1>

>スーパーマン体操!

ストレッチに慣れてきたなら、次の段階、すなわち血管を「鍛える」方法をマスターしよう。著書に『血管を鍛えるとすべてよくなる!』(講談社)などがある薬剤師・薬学研究者の加藤雅俊氏は、全身の血管を効率よく刺激し、鍛えるための「スーパーマン体操」を提唱している。いったいどんな効果があるのだろうか。

<絵2>

>「血管が硬くなっている人は、そもそも筋肉量が落ちています。なので、いきなり筋トレに挑戦しても難しいし続きません。

>スーパーマン体操では、大きな筋肉が並んでいる背中側を同時に、かつ集中的に刺激することで、そのまわりを通る血管を鍛えることができます。かつ、ほんの数秒からでも効果が見込める。最初は手足がまったく上がらないのが普通ですが、5cm、10cmと上がるようになるにつれて、血圧もみるみる下がっていく人が多いのです」

>クスリがいらなくなる

>やりかたは簡単で、うつぶせになり、両手足をできるだけ天井のほうへ上げるだけ。初めは継続時間を気にしなくていいし、上がらなくても問題ない。これもなるべく毎日続け、手足を浮かせた状態を5秒、10秒とキープできるようにしたい。

>「手足や背中の筋肉が緊張すると、血管にギュッと圧がかかり、力を抜くとゆるみます。こうして血管を刺激すると、血管を広げて動脈硬化や詰まりを防ぐ一酸化窒素(NO)という物質が血中に放出されるのです。

>また、筋肉を動かすとミオカインというホルモンが分泌されますが、これもNOの放出を促し、血管を柔らかくして血流をよくしてくれます。『手足を上げよう』と意識するだけでも血流はよくなるので、無理をすることはまったくありません」(加藤氏)

>物足りなければ、上げた手足をそのままバタバタと動かす、レベル2の「バタバタ体操」にチャレンジしてみよう。かなりきついはずだ。

>「ほかにも、日常生活のなかで試してほしいのは、ほんの少しの距離でもいいから階段を使うことです。3kmのウォーキングはそれほど難しくありませんが、同じ高さの登り坂だと富士登山になる。つまり、1階から2階へ上がるだけでも、階段を使えば全身を鍛えることにつながるわけです。

>血圧が高いからといってクスリに頼るのではなく、毎日の小さな積み重ねで、そもそもクスリのいらない血管をつくる。それこそが、血管寿命を伸ばすために本当に大切なことでしょう」(加藤氏)

>いまからでも、決して遅くはない。血管を「万病のもと」から「健康の源」につくり変えるための第一歩を踏み出そう。

<参考=「ほんとうに血管がよみがえる…血管を鍛え、強靭にするための「スゴいストレッチ」があった!」(週刊現代)>

(24/01/31)

NO.3446 <なんとなく不調・不眠=解消>自律神経を整える方法<起稿 シバケン>(24/05/20)

【シバケン】 2024/05/20 (Mon) 13:29

信ずる者は、救われる<?>

>ゆっくり休めている気がしない…、なんとなく不調が続いている…と感じている方は、自律神経が乱れているかもしれません。今回ご紹介するエクササイズを行なって全身の力を抜き、心身ともにリラックスできる状態を作りましょう。

>「なんとなく不調」の原因

>春から夏に移行する時期は冷たい雨の日が続いたり夏日のような暑さになったりと天気の変化が激しいシーズンですが、自分が気づかないうちにその影響を受けているのが自律神経です。

>自律神経とは、私たちの意思とは関係なく、呼吸・体温・血圧・心拍・消化・代謝・排泄など、人間が生きていく上で欠かせない、生命活動を維持するために24時間365日休むことなく働き続けている神経。自律神経は交感神経と副交感神経に分けられ、交感神経は活動するときや活力を上げるときに働き、主に日中に優位となり、副交感神経は休息やリラックスをするときに働く神経で、夜に優位とな離、交感神経と副交感神経は異なる働きやリズムを持っています。

>自律神経は変化に対応し、生命活動を維持するために、常に働いています。昼間はしっかりと動いて、夜になると自然と眠くなり、翌朝また活動に向けて体が動く。この健康的なリズムを支えているのが自律神経のリズムです。しかし、気温や気圧などの変化が激しい時期は、生命活動を維持する自律神経は乱れやすくなり、なんとなく不調が続き、心身ともにゆっくり休めていないかもしれません。このリズムが崩れることで、自分でも気づかないうちに安眠できない状態になってしまうこともあります。

>自律神経を整え安眠へ導くために光を意識する

>自律神経は、健康的な生活をするために自動的に働いてくれるので、自分の意思でコントロールすることはできませんが、以下のように生活環境を整えることで交感神経と副交感神経のリズムを整えることはできます。

>● 毎朝決まった時間に起きる(自然な眠りを誘う睡眠ホルモンである「メラトニン」は目覚めてから14~16時間後に分泌されスムーズに入眠できる)

>● 毎朝起きたら、カーテンを開け太陽の光を全身に浴びる

>● 寝る1~2時間前には部屋のライトを間接照明や調光により暗くし、スマートフォンのブルーライトの光も極力避ける

>夜には副交感神経を高める

<絵1>

自律神経系

>自律神経には自然なリズムがあるので、安眠へ導くためにも夜に副交感神経が優位になることは重要なポイントとなります。交感神経の中枢は脊髄にあり、副交感神経は脳幹と仙髄から伸び、顔面や迷走神経として腹部内臓などに分布しています。また、副交感神経は大脳と密接にかかわっています。よって、骨盤まわりへ血流を促し温める、力を何かに委ねる、脳を休ませるようボーッとすることは副交感神経を高めるのにとても大事だと考えられています。

>そこで今回は副交感神経を優位にさせ、安眠へ導くストレッチを3つご紹介ます。

>壁を使って簡単!安眠へ導くストレッチ

>その1

<やり方>

<写真2-1>

1)壁の前にお尻を近づけて座り、お尻を支点としてくるりと仰向けの姿勢になる

2)両脚を壁に沿わせて上げる。上に上げたままでも良いし、横に開いてもOK

>腰が不安定な場合、腰の下に丸めたタオルやブランケットなどを敷いて背骨ラインが心地良く安定するよう調整してください。

>その2

<やり方>

<写真2-2>

1)壁の前にお尻を近づけて座り、お尻を支点としてくるりと仰向けの姿勢になる

2)両脚を壁に沿わせて上げ、足裏を壁に付けたまま、足幅を広げ両膝を曲げる。両手は両膝に添えても良いし、床の上へ置いても良いです

3)股関節、胸まわりが心地良く開いた状態で深呼吸する

4)両足裏を合わせ、膝を曲げ股関節を緩ませる。骨盤まわりの血流が良くなり、副交感神経も高まりリラックス効果が高まります

>その3

<やり方>

<写真2-3>

1)壁の前にお尻を近づけて座り、お尻を支点としてくるりと仰向けの姿勢になる

2)両脚を壁に沿わせて上げ、左足裏は壁に付けたまま、膝を曲げる。右足外くるぶしを左脚太もも前側にのせ、4の字のような状態へ

3)上になっている右足の膝を体から遠ざけ、お尻右側が心地良くじんわりと伸ばす。ゆったり深呼吸しながら強度を調整しましょう。左手は左の腰骨を上から軽く押し、骨盤・背中は床にフラットな状態でどっしり安定させます

4)逆の足も同じように行う

>骨盤まわりの血流が良くなり、副交感神経も高まりリラックス効果が高まります。

>元田裕子

ヨガインストラクター。図書館司書として働いていた頃にヨガと出会う。心身がすっきり解放される感覚に魅了され、指導者資格を取得。現在は、オンラインレッスンのほか、横浜市内のヨガスタジオ、カルチャーセンター、子育て支援施設、神社などでクラスを担当。

<参考=「「なんとなく不調」を解消!【壁を使って簡単】自律神経を整える安眠エクササイズ」(yoga)>

(24/05/12)

NO.3447 NHK総合テレビ5月20日「カラシニコフ銃1億丁 史上最悪の殺人兵器」<起稿 磯津千由紀>(24/05/21)

【磯津千由紀(寫眞機廢人)@NucBox3(Sailormoon33)】 2024/05/21 (Tue) 18:17

こんにちは。

自動小銃カラシニコフは多くの人を殺傷した武器ですが、流石NHK、工業製品としての設計思想をも正確に説明して呉れました。

1.水没しようと泥が入ろうと正常に動作する

2.部品点数が少なく部品精度が高いことを要しない

1.は武人の蛮用に耐えるということ。2.は生産コストが低く、また後に工業先進国でなくても作れたということ。

勿論、社会背景についても、良く説明されています。

NHKプラスで、5/27(月) 午後10:44 まで見られます。

<参考=「映像の世紀バタフライエフェクト カラシニコフ銃1億丁 史上最悪の殺人兵器」(NHKプラス)>

NO.3448 <血管が若返る>手軽な食べ物は<?>/缶詰でもOK<!><起稿 シバケン>(24/05/22)

【シバケン】 2024/05/22 (Wed) 09:44

EPA(エイコサペンタエン酸)を豊富に含む青魚を頻繁に食べること

→サバ、アジ、イワシといった青魚やサケ。新鮮な刺し身で食べるのが一番だが、味付けをしていない水煮缶も手軽にEPAが取れるのでお薦め。

<写真1>

池谷敏郎(62歳) 池谷医院院長

>「人は血管とともに老いる」といわれるように、血管のコンディションが私たちの健康と寿命のカギを握っている。血管の老化は、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、大動脈解離などを引き起こし、突然死にも直結。血管年齢30代をキープする実年齢62歳の医師が「血管が若返る」秘訣を指南する。(取材・文/医療ライター 福島安紀)

>血管老化による心臓病や心血管病ががんを上回る死因のトップ

>男性の場合、40代と50代前半、そして80代以上の死因のトップはがんではなく、血管の老化による心臓病と脳血管疾患といった心血管病だ。女性も、85歳以上になると心血管病による死亡者数ががんを上回る。

>私たちの体には網の目のように血管が張り巡らされている。血管のうち全身に酸素や栄養を運んでいる動脈は、加齢とともにしなやかさを失って壁が厚くなり、血液の通り道が狭くなる動脈硬化が進行していく。

>「血管の老化現象である動脈硬化は、自覚症状もなく進むサイレントキラー(静かな殺し屋)です。いつの間にか動脈硬化が進行して血管が切れたり詰まったりする血管事故が起こると、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など重篤な病気を引き起こし、命に関わることも少なくありません。ただし、ひとたび老化した血管でも、ちょっと生活習慣を見直すだけで、若返らせることが可能です」

>そう強調するのは、『60歳を過ぎても血管年齢30歳の名医が教える「100年心臓」のつくり方』(東洋経済新報社)などの著書がある池谷医院院長の池谷敏郎先生だ。先生も実践している、血管を若返らせるために知っておきたいメソッドを聞いた。

>血管の炎症を抑えて動脈硬化を予防する油は?

>メソッド1:「EPA」と「オメガ3系油」で炎症の火消しを

>「まず、今日から実践してほしいのは、EPA(エイコサペンタエン酸)を豊富に含む青魚を頻繁に食べることです。EPAは、食事から取る必要がある必須脂肪酸で、血管内皮細胞の炎症を抑え、血流を良くする働きがあります。スタチン製剤(脂質異常症の治療薬)で治療中の脂質異常症の患者にEPA製剤を追加することで、脳血管疾患のリスクを50~60%、心筋梗塞のリスクを約20%低下させるという報告もあるくらいです」

>EPAが豊富に含まれるのは、サバ、アジ、イワシといった青魚やサケなどだ。新鮮な刺し身で食べるのが一番だが、味付けをしていない水煮缶も手軽にEPAが取れるのでお薦めだという。

>魚の油のほか、アマニ油、エゴマ油などに含まれる「オメガ3系脂肪酸」は、体内でEPAに変換され、血管の炎症を抑えるとともに動脈硬化を予防する。

>一方、日常的によく使われるコーン油、大豆油、紅花油、ひまわり油などに多く含まれる「オメガ6系脂肪酸」は、体内でアラキドン酸に変換される。アラキドン酸は牛肉、豚肉、鶏肉の脂身やラーメンのスープに浮かぶ白い塊にも含まれる成分で、過剰に摂取すると動脈硬化が促進される。

>「もちろん肉や植物油を取ってはいけないということではなく、バランスが大事。どちらも食事から取る必要がある必須脂肪酸ですが、ほとんどの日本人はオメガ6系脂肪酸の取り過ぎです。魚を食べオメガ3系脂肪酸を増やして、オメガ6系との比を1対1に近づけるのがポイントです。また、調理用には、アラキドン酸が少なめで悪玉コレステロールを減らすオメガ9系のオリーブ油がお薦めです」

>メソッド2:「ベジファースト」と「ゆる糖質オフ」で血糖スパイクを回避

>血管の老化を防ぐには、血糖値が急上昇する「血糖スパイク」を避けることも重要だ。

>「血糖値の急上昇が繰り返されると、血管の壁のタンパク質に血液中のブドウ糖が結び付いてAGE(終末糖化産物)が産生され、それが血管の中の細胞を傷つけ老化を促進します」

>国内外の研究で、血糖値の急上昇を防ぐために有効とされるのが、食事のとき野菜から食べ、米飯やパンなどの炭水化物は後回しにするベジファースト(ベジタブルファースト)だ。食べる順番に気を付け、食物繊維が豊富に含まれる野菜を先に食べるだけで、腸から食欲を抑える「GLP-1」が分泌され血糖値の上昇が緩やかになる。

>GLP-1は、通称「やせホルモン」と呼ばれ、糖尿病や肥満症の治療薬としても使われている成分だ。野菜を先に食べれば、炭水化物(糖質)の取り過ぎも抑えられる。

>極端な糖質カットはNG 炭水化物はどのくらい取ればいい?

>そうかといえば、炭水化物をまったく取らない極端な糖質カットはNG。糖質は、私たちの体を動かし、脳を働かせるためのエネルギー源として必要不可欠なものなのだ。

>「ただ、現代人は、糖質を取り過ぎています。血管を若返らせたいなら、米飯やパン、麺類などの炭水化物をいつもの半分にして、その分、野菜や大豆製品、肉、魚を増やす“ゆる糖質オフ”を試してみましょう。そうすれば、簡単に体重を落とせますし、血糖値の急上昇と急降下が抑えられ血管の老化が防げます」

>池谷先生自身も、“ゆる糖質オフ”を実践している。朝食は自家製のニンジンジュース、昼食は、市販のトマトソースと蒸し大豆にチーズをかけ、電子レンジで温める簡単大豆トマトスープ、夕食は野菜と魚か肉の主菜、少なめの米飯などをバランスよくしっかり食べるのがいつものメニューだ。

>すでに糖尿病や糖尿病予備軍、高血圧、脂質異常症、メタボリックシンドローム(メタボ)と診断されている人は血管事故を起こすリスクが高まっているので、血管の若返り対策が急務である。

>日本人の死因で最も多いのはがんだが、男性の場合は高齢者だけではなく、40代と50代前半の現役世代でも、心筋梗塞や脳血管疾患などの「血管事故」で命を落とす人ががんを上回っている。40~50代でも油断できないのだ。

<図2>

40代と80代以上の男性の死因トップは心血管病

>メソッド3:抗酸化野菜・果物で血管をガード

>「体をサビさせる酸化は、動脈硬化を進める元凶です。リコピンが豊富なトマトや金時ニンジン、すいか、ポリフェノールの一種である抗老化物質ケルセチンを多く含むタマネギ、アスパラガス、プロシアニジンを含むリンゴ、ナッツ類といった抗酸化作用のある野菜や果物を積極的に取りましょう」

>また、非常に強い抗酸化作用が注目されているのが、ブロッコリーや、その芽であるブロッコリースプラウトなどに豊富に含まれている「スルフォラファン」という成分だ。他に、カリフラワー、ケール、芽キャベツなどにも含まれている。

>ただし、何か1つの食品だけを集中的に取ることは得策ではない。そもそも野菜には、エネルギー代謝に欠かせない「ビタミン」「ミネラル」、抗酸化作用のある微量栄養素「フラボノイド」「カロテノイド」なども含まれる。

>野菜に含まれる「カリウム」には、血圧を上昇させるナトリウムの排せつを促し、血圧を安定させ、血管の中の細胞をガードする作用がある。血管をサポートする食物繊維も豊富であり、毎日、野菜をたくさん食べること自体が、血管の老化防止に有効なのだ。

>傷ついた細胞は睡眠中に修復 寝る前のスマホは控えよう

>メソッド4:良質な睡眠を取って、ストレスマネジメント

>血管を守るために欠かせないのが睡眠だ。池谷先生自身は、45歳を過ぎた頃から、良質な睡眠を確保するために、夕方以降はコーヒー、緑茶などのカフェイン飲料は控え、就寝前にスマートフォンやパソコンなどは見ないようにしている。

>「血管の細胞は日々傷ついていますが、睡眠中に修復されます。特に、睡眠直後から3時間程度は成長ホルモンが豊富に分泌され、血管を修復します。睡眠不足は交感神経の緊張を招いて血圧を上昇させますし、食欲を増強させるホルモンが出て肥満にもつながりかねません」

>起きている間も、イライラしたり怒ったり嫉妬したりといったマイナスの感情は血管を収縮させて血圧を上げ、血管力を低下させる。

>「私は、何か腹が立つことがあったときには、自分の血管をイメージして、イライラしている間に血管の中の細胞に傷が付いてしまう、それなら怒るのをやめておこうと考えるようにしています。ストレスをためないためには、相手を変えようなどと考えないことです。働き過ぎにも注意しましょう」

>イライラしたら、腹式呼吸で気持ちを静める方法もある。「腹部に手を当ておなかを膨らませながら3秒かけて鼻から息を吸い、1~2秒息を止め、おなかをへこませながら6秒かけて口から息を吐きだす」を数回繰り返せば、血圧の上昇も抑えられるので試してみよう。

>デスクワークの人は要注意 30分に1回心がけたいことは?

>メソッド5:座りっぱなしはNG、小まめに動こう

>ところで、あなたは1日のうち何時間座っているだろうか。座りっぱなしは血流を悪化させ、喫煙と同じくらい命を縮めることが世界の数々の研究で分かってきている。豪州では、「1日11時間以上座っている人は、4時間未満の人に比べて死亡リスクが40%上がる」との研究結果が報告され、官民一体で「座りっぱなし防止キャンペーン」に乗り出したくらいだ。

>ちなみに、シドニー大学の研究者が世界20カ国の成人の平日座位時間を調べた結果では、日本人が7時間で最長だった。座っている時間が長いと、1日30分以上のウォーキングや週5日以上のランニングをしていても、死亡リスクの上昇が免れないことも分かっている。

>「30分に1回程度は立ち上がるようにしてください。会議やトイレで席を離れたときには遠回りして戻りましょう。忙しい人でも、通勤時間や犬の散歩時間などを利用して、歩いたり走ったり小まめに体を動かすことも大切です。ゴルフや登山など、体を動かす趣味を持つことをお勧めします」

>池谷先生自身、これら5つのメソッドを実践し、45歳のときには実年齢通りだった血管年齢が、52歳で実年齢マイナス14歳の38歳に若返った。62歳の今も、血管年齢は30代をキープしている。

>「血管は何歳になっても若返ります。私のクリニックに通う患者さんの中には、70代~80代でも、ちょっとした生活習慣の見直しで血管年齢と見た目がみるみる若返った例が少なくありません。医師仲間の中にも、過労が重なり、40代~50代で突然死してしまった人がいます。今日から5つのメソッドを実践して血管の若返りにチャレンジし血管事故を防ぎましょう」

>(監修/池谷医院院長 池谷敏郎 )

<参考=「「血管が若返る」手軽な食べ物は?缶詰でもOK!【血管年齢30歳の医師が教える】 池谷敏郎:池谷医院院長 福島安紀:医療ライター」(DIAMOND)>

(24/05/16)

NO.3449 <健康寿命は平均75歳前後<?>>自治体の介護予防&生活支援事業<起稿 シバケン>(24/05/33)

【シバケン】 2024/05/22 (Wed) 23:58

確かに、75歳辺りで、健康害する方、結構見掛けるです。

尚、当方、77歳と、4箇月と、少々。現時点、特段の、何にもないですが。

ンの、言うなら、沢山あるですが。とりあえず、自身で、何でも出来て、病院通いしておらず。

言うは、数値的に、なら、高血圧、コレステロール、血糖値も、高く。該当に成るですが。

がしかし、薬、服用せず。理由、自覚症状ありませんでして。出だしたら、手遅れ説あるですが。

ジムなり、には、通ておらずで、基本的、歩きをしてるです。

これも、歩くなら、6000歩、7000歩の、有酸素運動をと、されてるですが。当方的には、まずは、歩く事が重要と、5000歩目標。

で、歩くにも、気候<気温>ありまして。暑い時期には、可能なるの範囲で、朝早めにと。現時点、雨天なりでは、無理せず。

の、上で、自身の、年齢、重々の、認識しの、意識的、老化の程度、探ってるです。

平均値的には、

男72.68歳

女75.38歳

要は、介護認定されなくともの、市町村での、支援体制があると。

そんな事、知らんで、済むが結構。自身、自覚し出したら、要調査。

>厚生労働省が発表したデータによると、日本人の健康寿命は男性72.68歳、女性は75.38歳となっています。健康寿命とは、日常生活を制限されることなく、健康に生活できる期間のこと。人生100年時代でいくら平均寿命が延びても、寝たきりでは介護を担う側の負担が増すばかりです。そこで国は、団塊の世代が75歳を迎える2025年を見据えて、何年も前から施策を打ち出してきました。今回の相談者・美沙子さんは、最近そのことを知ったのだとか。話を聞いてみましょう。

>年老いた父はスポーツジムに通うべき?それとも?

>先日実家に帰った時のこと。歳の割には若いと思っていた父親が、足元がおぼつかなくなっているのを見てショックを受けました。父は今年で78歳。3歳下の母に比べて動きが鈍くなってきたなぁとは思っていましたが、数ヵ月会わないうちに一気に老け込んだ気がします。

>父には以前から、「駅前のスポーツジムにでも通って少しずつ身体を鍛えておいた方がいいかもね」と言っていましたが、まったく聞く耳を持ちません。もともとジムなんて通うタイプではないので仕方がないのかもしれませんが、ふと「このまま骨折でもして寝たきりになったら……」と不安になりました。

>そんな話を友人にしたところ、「ウチの実家はシニアの健康寿命を延ばそうっていう、高齢者向けの試みが盛んなエリアでね」と言うんです。彼女の実家は千葉県松戸市。どうやら市を挙げて高齢住民が過ごしやすい環境を整えているようで、羨ましくなりました。うちの実家も、そんなエリアにあったら少しは安心できていたかもしれません。

>そもそも自治体によってそこまで違いがあるものなのでしょうか。もしなにか両親が参加できそうな、健康に関する取り組みがあれば教えてください。

>要介護認定を受けるほどではない人向けの支援とは

>相談者の美沙子さんがご友人に紹介されたという松戸市の高齢者向け事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」(通称・総合事業)のことではないでしょうか。

>美沙子さんのご両親のように、高齢者だけで暮らす世帯も多くなり、要介護認定を受けるほどではないけれど、何かしらの支援を必要とする高齢者が増えています。このような方々は、訪問介護や通所介護といった介護保険サービスそのものよりも、買い物や掃除などの生活支援や健康増進、社会参加も兼ねた体操教室などへの参加を希望するケースもあります。

>そのため、市区町村が主体となって、NPO法人やボランティアなど地域の団体を活用し、高齢者のニーズに合わせてさまざまなサービスを提供できるように、介護予防事業の見直しがされました。

>要介護認定申請なしで介護予防サービスを利用できる「総合事業」

>2015年の介護保険改正では、高齢者が要介護状態にならないよう、総合的に支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」(通称・総合事業)が創設されました。それまでの介護予防事業は、介護認定申請で非該当(自立)と判断された人が対象でしたが、総合事業では要介護認定の申請をしなくても介護予防サービスを利用できるようになったのです。これは大きな変化です。

>その内容は、訪問型サービスや通所型サービスなどを利用できる「①介護予防・生活支援サービス事業」と介護予防に取り組む「②一般介護予防事業」の2つに分けられ、それぞれ対象者が異なります。

>これらは介護保険制度内の事業ですが、全国一律の介護保険サービスとは異なり、各市区町村が主体となって行う地域支援事業なので、運営基準や単価、利用料は、各自治体が独自に設定できます。そのため、自ずと地域差は出てきます。

>全国に広がるさまざまな取り組み

>地域住民の協力なくしては成り立たない総合事業。苦労する自治体も多い中、成功している自治体もあります。先ほど話題に出た松戸市を含め、積極的に総合事業を進めている自治体をいくつか紹介しましょう。

>【千葉県松戸市】

松戸市では、介護予防の推進を目的とした住民主体型の「元気応援くらぶ」を展開しています。現在、市内90箇所で開設され、介護予防に関するさまざまな活動が行われています。市内には2023年11月時点で175のシニアクラブがあり、会員数は約6300人。高齢者が外出するきっかけになればと、情報誌の『るるぶ』が特別編集した『いきいき松戸市』なるものまで発行しています。

>【熊本県御船町】

御船町では、地域住民による介護予防サポーターの育成を全国に先駆けて始め、2020年度時点で400人のサポーターが登録。口腔機能の向上や栄養改善を図る「いきいきトレーニング教室」「元気クラブ」などを実施しています。さらに運動指導士や歯科衛生士、保健師、栄養士などの専門家が支援や指導を行い、元気に暮らすための生活のコツを学べる「元気が出る学校」も展開。介護認定率を抑えることにも成功しています。

>【山梨県北杜市】

北杜市では、元気な高齢者を増やし、高齢者が活躍できる地域づくりを目指して「高齢者通いの場」の活動を支援しています。2022年1月時点で62の通いの場がありますが、さらにその場を増やすべく、「立ち上げ・運営ガイドブック」を作成。ガイドブックを参考に、新規で立ち上げる団体も増えています。

>手厚い支援の「介護予防・生活支援サービス事業」

>総合事業には2つの種類があると先述しましたが、その内容も少しご紹介しておきましょう。まず、「介護予防・生活支援サービス事業」の利用対象者は、要支援者(要支援1、2)と基本チェックリスト該当者です。チェックリストの項目は、日常生活の様子や身体機能の状態、栄養状態、外出頻度、生活機能に低下が見られるかなど。65歳以上であればすぐに受けることができるので、希望者は自治体の窓口や地域包括支援センターに確認してみてください。

>代表的なサービス内容は以下となっています。

<表>

介護予防・生活支援サービス事業の主なサービス

>利用するには、次のようなステップを踏みます。

① 相談

→地域包括支援センターや市区町村の窓口で、総合事業の利用や要介護認定を受けるかどうかを相談する。

② 要介護認定の申請・基本チェックリストの実施

→介護保険サービスを利用したい場合は要介護認定を受け、それ以外のときは基本チェックリストで心身の低下具合を確認する。

③ サービス事業対象者になる

→対象者と判断されたら利用が可能に。生活機能の低下が見られなかった場合は、「一般介護予防事業」を案内してもらう。

④ ケアプランの作成

→対象者となった場合、地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントの依頼書を提出して面接。希望も伝え、ケアプランを作成してもらう。

⑤ 事業所と契約して利用開始

→ケアプランに基づきサービスを開始する。

>65歳以上の全国民を対象とした「一般介護予防事業」

>一般介護予防事業は、65歳以上のすべての人が利用対象者となります。各市区町村の実情に応じて実施され、多くの自治体ではホームページなどで取り組み内容が公開されています。

>体操教室、介護予防の講演会、サロンの開設、生きがい作りを目的としたサークル活動、介護予防ボランティア養成講座など、地域で開催されているさまざまな集まりに参加することができ、自治体の窓口で申し込みを行うだけで利用が可能です。

>今回ご紹介した総合事業の利用は敷居も低いですが、ボランティアなどがサービスを担う場合、質と安全の担保にはまだまだ不安が残ります。また、介護資格がない人が携わることもあり、責任の所在が微妙でもあります。サービスを利用するのであれば、念のため確認も必要になりそうです。

構成/渋澤和世

取材・文/井手朋子

編集/佐野倫子

<参考=「健康寿命は平均75歳前後?窮地に陥るまえに親に勧めたい自治体の介護予防&生活支援事業」(mi-mollet)>

(24/04/15)

NO.3450 <COVID>飲酒で顔真っ赤になる人は「コロナにかかりにくい」/佐賀大学医学部<起稿 シバケン>(24/05/23)

【シバケン】 2024/05/23 (Thu) 08:34

当方、下戸。

加えての、日本酒、ビール。飲めば、真っ赤っか。

になるは、事実で、且つは、コロナ感染してませんです。更には、ワクチン接種については、指定回数、してるです。

>佐賀大学は、酒を飲むと顔などの皮膚が赤くなる体質の人は、新型コロナウイルスの感染に対して防御的である可能性があることがわかったとする研究成果をまとめました。

>佐賀大学医学部の松本明子准教授らの研究グループは、飲酒後に顔などの皮膚が赤くなるかや、新型コロナにいつ感染したかなどについてインターネット上でアンケート調査を行い、およそ800人から得た回答を分析してきました。

>その結果、新型コロナの感染拡大が始まった2019年12月から2023年5月までの間、飲酒後に顔が赤くなる人は発症が遅い傾向にあり、感染に対して防御的である可能性があることがわかったということです。

>特に、ワクチンを2回接種した人が国内で人口の半数ほどにとどまっていた2021年8月までの期間に絞り込むと、飲酒後に顔が赤くなる人が新型コロナに感染した割合はそうでない人に比べて、およそ5分の1にとどまったということです。

>飲酒後に顔が赤くなるのは一般的に酒に弱いとされる体質の人が多く、東アジア地域で特有なことから「アジアンフラッシュ」と呼ばれ、日本人ではおよそ半数が該当するとされています。

>この研究成果は、日本衛生学会が発刊する学術雑誌に掲載されました。

>研究を行った公衆衛生学が専門の佐賀大学の松本明子准教授は「受け止めとしては『やっぱりか』という気持ちでした。当初から酒に弱い体質と新型コロナの感染には関連があるのではないかと疑っていました」と話していました。

>そのうえで、今後の研究については「体の中では何が起こっていて、どうして『アジアンフラッシュ』の体質の人が感染症に強いのか、メカニズムを探っていきたいです。ほかの感染症に対してはどうなのかも考えていきたいというふうに思っています」と話していました。

<参考=「飲酒で顔真っ赤になる人は「コロナにかかりにくい」 佐賀大が研究」(NHK)>

(24/03/27)

<25/03/31>

NO.3451 <白髪は禿げないのは本当<?>> そんな事、ない。禿て、白髪の方、いてるです。<起稿 シバケン>(24/05/23)

【シバケン】 2024/05/23 (Thu) 19:33

当方、白髪は、白髪なれどの、全面的、白髪でもなくて。

且つは、禿てもないです。

対して、年齢的、白髪あっても、よそさうなのが、真っ黒な、髪してるのも、複数承知してるです。

申せば、高校の同級生で、一人。

大学の同窓生で、一人。

それこその、真っ黒で、禿てもないです。これ等、遺伝的要素大かと。

イヤ、染めて、黒髪のは、根本注視すれば、わかるです。言うてるの面々、根本から、黒。

との、観点より、観察すれば、真っ黒な髪の毛で、根本から、黒い方、結構、散見するです。

参考までに、彼等の好物、海苔ですて。

ンの、納得<!>

>【Q】白髪は禿げない、というのは本当ですか? それはなぜですか?

>【A】この言い伝えは、一般的には迷信や俗説のひとつとされています。科学的な根拠があるわけではありません。実際に、白髪でも禿げている人がたくさんいるのを見れば明らかだと思います。この言い伝えは、「坊主刈りにすると剛毛になるのですか?」とか「白髪は抜くと増えるのですか?」と同じレベルの言い伝えだと思います。ただ、禿げていなくて、頭髪のすべてが白髪の高齢者が際立って目立つために、このような俗説が広がったものと推測されます。

>【Q】男性の場合、ドライヤーなどで白髪を目立たなくさせることは可能ですか?

>【A】白髪がまばらに生えている場合は、ドライヤーなどで白髪を目立たなくさせることはあまり効果的ではないと思われます。ただ、集中的に白髪が発生している場合は、ドライヤーとクシで白髪が目立たないようなスタイルを作るブロースタイリングがある程度効果があるかもしれません。(おわり)

>(山内力/日本毛髪科学協会 特任研究員)

<参考=「白髪は禿げないのは本当? 目立たせないドライヤー活用法はあるのか?」(日刊ゲンダイ)>

(24/05/20)

<表示せず・24/06/30>

NO.3452 <前世の記憶がある人>前世を知る方法はあるの<?><起稿 シバケン>(24/05/24)

【シバケン】 2024/05/24 (Fri) 23:44

当方的には、前世がどんなかは、無関心。

死後の世界が、あるのか、ないのか。あって、欲しいの気なら、あるですが。あっても、ええなあと。とは、思てるですが。

さて、輪廻転生。

これは、あるかも、なあと。

されどの、当方的、自身、該当するのか、せぬかは、わからんです。

不可思議の世界。

これは、あると。

偶然と、言われるですが、これこそ、当方的、経験してるです。

>皆さんは『前世』を信じますか。これは非科学的な現象(記憶)なので、信じる人とそうでない人がいると思います。しかし、実際に前世の記憶を持つ人は存在し、驚くべき内容が報告されている事例もあります。そこで今回は、『前世の記憶がある人』の特徴を5つご紹介します。

>人によっては前の生(前世)の記憶を持つ人がいる

>皆さんは『前世』についてどのような考えをお持ちですか。スピリチュアルな内容なので、人によっては「信じられない」「気のせいでは」と思う方も多いでしょう。

>しかし、世界中には前世の記憶がある人が多数存在しています。中には、その人が知り得ない情報や知識を持っていたり、小さな子どもが大人でも知り得ない歴史の詳細を知っているなど、周囲が驚くような記憶を持つ人もいます。

>このような事例を見ると、科学的、医学的に証明されていない分野であっても、『前世』が存在するのではと思わざるを得ません。

>『前世の記憶がある人』の特徴5選

>前世の記憶を持つ人たちは、ある共通点を持つことが多いです。ここでは、『前世の記憶がある人』の特徴を紹介するので、ご自身やご自身の周りで当てはまる人がいないか思い返してみましょう。

>1.ある特定のことに強い興味関心が生まれる

>前世の記憶がある人は、ある特定のことに強い興味や関心を持つことがあります。特別な理由はないのに、なぜかこのことに対して強い興味や好奇心が生まれると直観的に感じるのです。

>これは、前世にその分野と何らかの関わりがあったり、その土地に住んでいたなど強い影響を受けていたことが考えられます。

>ある特定のことになぜだか強い興味がある人は、関連することを追求するうちに前世の記憶がポツポツと蘇るかもしれませんね。

>2.過去にトラウマがないのに恐怖を感じるものがある

>ある特定のものを見たり聞いたり近づいたりすると、過去に恐ろしい経験がないのに、トラウマほどの強い恐怖心や不安感を覚えることはありませんか。

>このようになぜかわからないけれど強い恐怖心や苦手意識を感じる場合、隠された前世の記憶が影響していることがあります。前世でその対象に関するトラウマレベルの嫌な経験をしたことから、その場所に近づいたり、その物を見たりするとゾワっと不快感を覚えるのでしょう。

>3.デジャヴのような感覚を見たり感じたりする

>前世の記憶がある人は、あることをしたり、ある土地に訪れたりすると、初めて触れているにもかかわらず、まるですでに訪れたり実践したことがあるようなデジャヴを感じることが多いです。

>過去に同じような経験や体験が全くないのであれば、もしかするとその記憶は前世に体験した記憶なのかもしれません。

>4.言語の習得や専門的な技能など特定の得意項目がある

>前世の記憶を持つ人は、他の人に比べてなぜか特定の分野は特段に習得が早かったり、明らかに他の人とは異なるレベルで作業に取り組むことができたりします。

>これは、前世ですでに習得している技能や経験が脳裏に焼き付いていることが影響しているのでしょう。そのため、習得のスピードが早かったり、他の人よりも技能を早く習得できたりするのです。

>5.自分では知り得ないはずの情報や知識がある

>今までの経験上、自分では知り得ないはずの情報や知識を持っているという共通点も、前世の記憶がある人によく見られる特徴です。

>ある事例では、まだ小さな子どもが知り得ないはずの遠くの国で起きた史実を突然親に伝え出した…という話もあります。このように、明らかに自分の過去には関係ないはずの情報が、脳内で再生されたり、情報として蘇ったりすることがあるようです。

>自分の前世が気になる!前世を知る方法はあるの?

>現在、自分には前世の記憶がないと思っている人の中には、まだ気付いていない前世の欠片が日常に散りばめられていることがあります。

>自分の前世が気になる方や、自分の前世を知りたい方は、以下の方法を試してみましょう。

夢日記を書く

瞑想する

直観的に行ってみたい場所へ訪れる

直観的にやってみたいことに挑戦する

占い師や霊能者に視てもらう

>絶対に自分の前世を知ることができるとは限りませんが、自分が直観的に強く惹かれることや瞑想中にパッと情景が思い浮かんだり、デジャヴを感じたりすることがあるかもしれません。

>また、口コミで評価の高い占い師さんや霊能者の方を訪ね、霊視や占いで見てもらうという方法もあります。気になる方は試してみましょう。

>特別な感情や強い思いは前世の記憶が影響している可能性も

いかがでしたか。『前世』はスピリチュアルな分野に含まれるので、科学的、医学的に証明されているものではありません。しかし、実際に前世の記憶を詳細まで記憶している人もいるので、絶対にないとも言い切ることはできないのです。

>ある特定のことに対して特別な感情や強い思いが生まれる場合は、前世の記憶が影響しているのかもしれませんね。

<参考=「『前世の記憶がある人』の特徴5選 前世を知る方法はあるの?」(shufuse)>