雑談<NO.425>

| みんながパソコン大王 |

| 総 合 | 目 録 | 趣意書 |

| 表題一覧表 |

| NO | 表題 | 起稿 | 起稿日 |

| 雑談NO.426 | |||

| 3574 | <待合室を見るだけでわかる>危険信号の医者を見抜くシンプルな方法 | シバケン | 24/12/15 |

| 3573 | <老化の実感>男性=72.66歳、女性=75.3歳でやってくる | シバケン | 24/12/15 |

| 3572 | <明日は我が身><小倉智昭・死去<77歳>長く闘病生活も力尽きる | シバケン | 24/12/10 |

| 3571 | <3秒筋トレ>2カ月半で30%筋力アップ<!>/椅子座り・かかと下ろし | シバケン | 24/12/10 |

| 3570 | <大きな伸びで、ぽっこりお腹解消>インナーマッスルを刺激する簡単ストレッチエクサ | シバケン | 24/12/09 |

| 3569 | <ぽっこり下腹が気になる人>簡単だけど効く/本気で下腹を凹ますエクササイズ | シバケン | 24/12/09 |

| 3568 | <ぽっこりお腹、原因は筋力の衰え<?>>寝たまま簡単脚上げ腹筋エクササイズ | シバケン | 24/12/08 |

| 雑談NO.424 | |||

NO.3568 <ぽっこりお腹、原因は筋力の衰え<?>>寝たまま簡単脚上げ腹筋エクササイズ<起稿 シバケン>(24/12/08)

【シバケン】 2024/12/08 (Sun) 23:13

当方的、お腹が出て来てるが故、諸般、この手の件、注視してるです。

基本、歩きも、健康維持と共に、お腹を引っ込めたいと。

>体重は増えていないのにぽっこりお腹が気になってきたかた。それは脂肪だけが原因ではなく、筋肉の衰えが関係しているかもしれませんよ。

>ぽっこりお腹の原因

>下腹がぽっこりと出てしまう原因は、脂肪がついたことだけではありません。以下のような原因が、ぽっこりお腹を作っているかもしれません。

>姿勢の悪さ

猫背や反り腰は、姿勢を保つお腹の筋肉に力が入りづらい姿勢です。お腹を締める筋力が衰え、ぽっこりお腹の原因になります。

>座りっぱなしや立ちっぱなし

長時間の座りっぱなしや立ちっぱなしが続くと、上半身と下半身を繋ぐお腹の筋肉が衰え、ぽっこりお腹の原因となります。

>加齢

年齢が上がるに連れ、余程鍛えない限り筋力はだんだんと落ちてしまいます。お腹周りの筋肉も年齢と共に衰えることが、ぽっこりお腹の原因となります、

>ぽっこりお腹には腸腰筋

加齢や姿勢不良、座りっぱなしや立ちっぱなしが当てはまるかたにおすすめなのが、「腸腰筋」を鍛えるエクササイズです。腸腰筋は上半身と下半身を繋ぐ筋肉で、お腹の深層部にあります。体幹を安定させたり、歩く、走るなどの脚を上げる時にも使われます。

>よく見る上半身を持ち上げる腹筋運動は、いわゆるシックスパックと言われるお腹の表層のアウターマッスルを鍛えることができます。ぽっこりお腹の引き締めには、インナーマッスルである腸腰筋を鍛えたいため、この運動では鍛えられません。先述のように腸腰筋は脚を上げる時に使われるので、上半身ではなく、脚を持ち上げるのが効果的です。

>今回お伝えするのは、寝たまま脚を上げるだけの簡単エクササイズ。最初は少しキツさを感じるかもしれませんが、その分効果を期待できますよ。ぜひ行ってみてくださいね!

>ぽっこりお腹引き締め

1)仰向けになる。

2)両膝を立て、脚を上に伸ばして持ち上げる。

<写真1>

photo by mai

3)息を吐きながら脚を頭のほうへ持ち上げるように、おしりを床から浮かす。

<写真2>

4)息を吸って戻す。

5)「息を吐きながら持ち上げる」「息を吸って戻す」を10回繰り返す。

<参考=「ぽっこりお腹、原因は脂肪だけじゃない!筋力の衰えが気になる人→寝たまま簡単脚上げ腹筋エクササイズ」(yoga)>

(24/10/23)

NO.3569 <ぽっこり下腹が気になる人>簡単だけど効く/本気で下腹を凹ますエクササイズ<起稿 シバケン>(24/12/09)

【シバケン】 2024/12/09 (Mon) 08:49

>「運動は苦手だけどお腹まわりをどうにかしたい…」そんなお悩みを抱えていませんか?忙しい日々や運動への苦手意識から、なかなか一歩を踏み出せない方も多いはず。そこで今回は、ヨガ初心者でも簡単に取り組める、下腹を本気で引き締めるポーズをご紹介します。初心者の方も無理なくできるアレンジ方法もご紹介するのでぜひ一緒に挑戦してみましょう。

>運動苦手でも下腹を凹ませたい!

>下腹がぽっこりと出てしまうのにはいくつかの原因が考えられます。代表的なものとして筋力不足や姿勢の崩れ、そして日常の生活習慣が挙げられます。特に、骨盤の後傾が大きな原因の一つ。骨盤が後ろに傾くことでお腹が前に突き出し腹筋がうまく働かず、お腹がぽっこりしやすくなります。また、骨盤の位置が乱れると全身のバランスが崩れ、内臓の位置が下がることも原因になります。

>このような問題を解決するためには、まず骨盤を正しい位置に整える骨盤調整が重要です。簡単な動きで骨盤をリセットし体幹を鍛えることで、ぽっこりお腹を改善していきましょう。

>【ヨガ初心者OK】運動苦手でも本気で下腹を凹ますエクササイズ

今回は初心者でも取り組めるヨガポーズをアレンジしたエクササイズをご紹介します。ご紹介するエクササイズは運動が苦手な方でも股関節やお尻まわりの筋肉を深く伸ばすことができ、骨盤調整ができます。リラックスしながら下腹の引き締めを目指す動きにぜひチャレンジしてみてください!

<やり方>

1)ヨガマットの上に膝立ち、または四つん這いの姿勢になる

<写真1>

photo by Tomo Uosumi

2)左脚を手の間に持っていき、膝を曲げ、踵をお尻の下に置く

<写真2>

3)左脚を後ろにまっすぐ伸ばし、足の甲をマットにつける。骨盤がマットに向かうように調整し、腰が左右均等になるように意識しましょう

4)上半身を軽く起こし、手をマットの上に置いて、背筋を伸ばす

5)伸ばしている右足の方に重心を預けて、右鼠蹊部や骨盤周りのストレッチを深める

6)反対側も同様に1)~5)の動作を繰り返す

>股関節が硬い場合、前脚の下にクッションを入れると楽になります。呼吸を止めずにリラックスした状態でポーズを保持しましょう。

<参考=「運動は苦手、でもぽっこり下腹が気になる人→簡単だけど効く!本気で下腹を凹ますエクササイズ」(yoga)>

(24/11/30)

【シバケン】 2025/03/05 (Wed) 09:44

<追加>

<動画>

<参考=下腹凹む フローヨガ>

NO.3570 <大きな伸びで、ぽっこりお腹解消>インナーマッスルを刺激する簡単ストレッチエクサ<起稿 シバケン>(24/12/09)

【シバケン】 2024/12/09 (Mon) 09:54

>日頃の運動不足や、加齢と共にぽっこりお腹が気になり始めた人必見!今回は、筋力に自信のない人、運動が苦手な人でもできる、簡単なストレッチエクササイズのご紹介です。立ったままお腹を伸ばすだけ。簡単な動きですが、お腹の奥にある筋肉(腹横筋)まで刺激を届けます。下腹部からお腹全体、気になる部分をまとめてスッキリさせましょう!

>ぽっこりお腹を解消するために意識すべき筋肉とは?

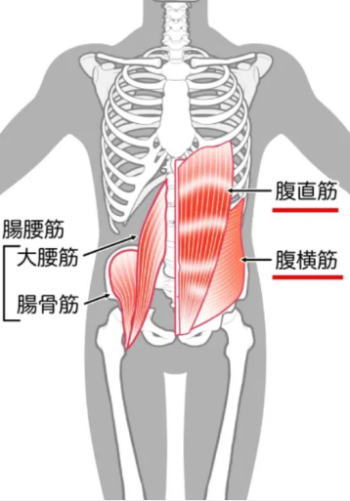

>お腹には大きく分けて4つの筋肉が存在します。ぽっこりお腹を凹ませるには、2つの腹筋(腹直筋と腹横筋)を意識することが大切です。

<絵1>

>腹直筋

腹直筋は、いわゆる6つに割れた腹筋(シックスパック)を作るための筋肉の1つ。体の前面、中心部分に縦にのびるように存在します。背骨を丸めて前屈する動きで作われるほか、正しい姿勢を維持する大切な役割もあります。

>腹横筋

腹横筋は、最も深層部にある筋肉で、インナーマッスルの一つです。腹式呼吸で息を吐く時に使われ、お腹を凹ませる働きがあります。また、内臓を覆うように存在しているため、スムーズな排便の手助けや、内臓の位置を整えながら守る役割もあります。ヨガやトレーニングで下腹部(丹田)を引き込む時に働き、体幹の安定にも関わる筋肉です。

>大きな伸びをするだけ!ぽっこりお腹を解消する簡単ストレッチエクサ

>お腹を伸ばして引き締める簡単なストレッチです。表層部の腹直筋と共に、インナーマッスルの腹横筋にも意識を向けて行いましょう。

<絵2>

たった3分 大きな伸びをするだけ!

ぽっこりお腹に効くExercise

>やり方

1)足を腰幅程度に開き、姿勢を整えて立つ

<写真3>

>2)右脚を後ろに引き、つま先で床を押して膝を伸ばす。骨盤が右に開かないように、正面を向けて安定させる

<写真4>

>3)息を吸って両手をバンザイする。安定していたら視線も上に向け、下腹部からお腹全体を伸ばす

<写真5>

>4)お腹の奥に意識を向け、呼吸を深めながら10秒キープする

>5)脚を入れ替え、反対側も同様にストレッチを行う

>ポイント

後ろに出した脚をしっかり伸ばすことで、下腹部に刺激が入ります。腹直筋、腹横筋に意識を向けながらしっかりお腹を伸ばしましょう。また、肩に力が入ると呼吸が浅くなります。腕の位置を調整しながら余分な力を抜くことも大切!

深い呼吸を続けながら、大きな伸びをするイメージでストレッチを行いましょう。

>須藤玲子

<参考=「大きな伸びをするだけでぽっこりお腹を解消!インナーマッスルを刺激する簡単ストレッチエクサ」(yoga)>

(24/05/25)

【シバケン】 2025/03/05 (Wed) 14:24

<追加>

<動画>

<参考=たった3分 大きな伸びをするだけ ぽっこりお腹に効く>

NO.3571 <3秒筋トレ>2カ月半で30%筋力アップ<!>/椅子座り・かかと下ろし<起稿 シバケン>(24/12/10)

【シバケン】 2024/12/10 (Tue) 00:18

>「シニアでも、2カ月半のトレーニングで、約30%筋力をアップさせることは可能」そう話すのは、西九州大学リハビリテーション学部准教授で理学療法士の中村雅俊さん。

>そのトレーニング方法とは、3秒間かけて「椅子に座る」「かかとを下ろす」といった、筋トレのイメージとはかけはなれたごく負荷の軽いものだった。

>中村さんの提唱する「3秒筋トレ」の方法と、効果を発揮する理由を教えてもらった。

>2カ月半で約30%筋力アップも

>次の3つの項目のうち、思いあたることがあるだろうか。

・片脚で30秒以上立てない

・椅子から、片脚で立ち上がれない

・和式トイレでしゃがむのがしんどい。しゃがんだらなかなか立てない

>ひとつでも当てはまれば、あなたの筋力は衰えている可能性がある。

>「筋力低下はサイレントキラー(静かなる殺し屋)です」と中村さんは警鐘を鳴らす。

>中村さんによれば、30代以降では、運動をしない限り筋肉の機能は年1~2%の割合で低下していく。そのまま行けば、80代には約30~40%も低下してしまうという。

>筋肉の機能が低下すると、将来要介護になるリスクが高くなるだけでなく、高血圧、糖尿病、メタボといった生活習慣病や、認知症のリスクまで上がってくる。

>そんなリスクは減らしたいところだが、普段から運動しない中高年が今更筋力アップなどできるのだろうか。

>中村さんは、「若者よりもむしろ筋力が衰えたシニアこそ、トレーニングを2カ月半しっかりやれば最大30%程度筋力アップできる可能性がある」と強調する。

>筋肉は足腰から弱る

>「鍛えるなら、まずは足腰の筋肉から」と中村さんは言う。その理由を次のように説明する。

>「人間は足腰の筋肉から弱っていきます。足腰の筋肉が弱ると、まず、外出が億劫になり、行動範囲も狭まります。

>そして外に出ないとさらに筋肉が弱くなり、さらに動きたくなくなる…という悪循環に陥ります。また家の中だけで生活していると、脳への刺激がなくなり、精神的に落ち込んだり認知機能が落ちたりするようになるという悪影響もあります」

>足腰から鍛えることはトレーニングの効率としても理に適っている。

>「足腰の筋肉は、体全体の筋肉の3分の2を占める大きな筋肉。だからこそ、一度落ちてしまうと元に戻すのが大変。そこで、普段から鍛えておくことが大切です」

>2種目で体の3分の2の筋肉を鍛える

>では、どのようなトレーニングをすればいいのだろうか。

>「シニアでも30%も筋力がアップするなんて、どんなにハードなんだろう…」と思った人は、拍子抜けするかもしれない。

>基本の2種は、「椅子座り」と「かかと下ろし」。

<図1>

基本の「椅子座り」

>「椅子座り」は、どの家庭にでもある椅子に、3秒間かけてゆっくりていねいに腰を下ろす。

>「かかと下ろし」は、椅子の背もたれに手を添えて、3秒間かけてゆっくりていねいにかかとを下ろす。

<図2>

「かかと下ろし」(「3秒筋トレ」より)

<図2-1>

<図2-2>

>たったこれだけ。この2種目を1日10回、1~2日おきに週3回以上行い、2カ月半(10週間)続けることを目標にしたい。

>「椅子座り」では太ももの前の大腿四頭筋と太ももの後ろのハムストリングス、お尻の大殿筋が鍛えられる。「かかと下ろし」では、ふくらはぎの下腿三頭筋が鍛えられる。

>これらのトレーニングで、全身の筋肉の約3分の2にあたる足腰の筋肉がまるごと強化され、膝や股関節の痛みの軽減も期待できる。

>なおポイントは、「3秒間」かけて「ゆっくりていねいに」動作を行うこと。カウントはストップウォッチを使うほど厳密でなくてよい。

>ただし頭の中で「1・2・3」とカウントする場合、実際の3秒より短くなってしまいがちなので、「1・2・3・4・5」とカウントしながら動作を行うとちょうどいいという。

>なぜ3秒で効くのか

>しかし、本当にこれだけでちゃんと鍛えられるのだろうか。そんな疑問をぶつけると、中村さんは「ゆっくり下ろす動作」にポイントがあると教えてくれた。

>「実際に高齢者の方にこのトレーニングをやってもらうと、『ゆっくり下ろす』動きができずに、カクン、カクンとした動きになってしまいます。

>『上げる運動』よりも『下ろす運動』、つまりブレーキをかける運動のほうが、実は難しい。この動きを3秒間集中して行うことでトレーニング効果を最大限に引き出すことを狙うのが私の提唱する『3秒筋トレ』なのです」

>中村さんは2022年、学生たちに「ひじを曲げる(上げる)」「曲げたひじを伸ばす(下ろす)」「ひじは動かさず、力を入れるだけ」の動作を1日3秒間、週5日、4週間やってもらうという実験を行った。その結果、「曲げたひじを伸ばす(下ろす)」のグループだけ筋力が上がったという。

<本3>

『世界最短時間で10歳若返る たった3秒筋トレ』(講談社)

>この結果から生まれたのが、「3秒筋トレ」だ。

>今年6月に発売された中村さんの著書『世界最短時間で10歳若返る 3秒筋トレ』(講談社)には、紹介した2種を含めた10種のトレーニング方法と、筋トレの理論や疑問などが掲載されている。

>中村さんが指導する体操教室に通う60~80代の参加者も、10週間(2カ月半)、「3秒筋トレ」を行って、筋肉量をはじめ、歩くスピードや握力などがアップしたという。メニューは、椅子座り、かかと下ろし、片ひじ伸ばし、片膝下ろし、お腹伸ばしが中心。

>「私が『3秒』にこだわるのは、なるべく筋トレのハードルを下げたいからです。筋トレは、続けることが大切。フォームや回数など難しいことを考えすぎると、続けることが難しくなってしまいます。まずはご自分の出来る範囲で『3秒筋トレ』を生活の中に取り入れてみてください」

>中村雅俊

西九州大学リハビリテーション学部 准教授/理学療法士。新潟医療福祉大学時に行った「3秒筋トレ」の効果についての国際論文を2023年に発表。「ニューヨーク・タイムズ」で取り上げられて話題になる。フィジカルトレーニングに関する精力的な研究により、ストレッチに関する論文数は世界ランキング1位(2023年)。その傍ら、リハビリのプロとして一般の方々のケアにもあたる。

>イラスト=さいとうひさし

<参考=「「3秒筋トレ」でシニアでも2カ月半で30%筋力アップ?基本の「椅子座り」と「かかと下ろし」のやり方を紹介」(FNN)>

(24/11/24)

NO.3572 <明日は我が身><小倉智昭・死去<77歳>長く闘病生活も力尽きる<起稿 シバケン>(24/12/10)

【シバケン】 2024/12/10 (Tue) 10:13

オッとの、生年月日的1947年5月25日。

なら、学齢的、当方の一歳下。

の、上で、当方的には、余り、好まんのキャスターでして。兎角に、威張り散らしてる。

が、如くに、見えてたです。後輩を、呼び捨てにしたり、してねえ。

での、膀胱癌。

この方の、話で、色々知ったですが。成らぬが一番。

当方なら、前立腺肥大で、手術したですが。可能性として、後遺症的尿漏れがあったですが。

幸いにして、ホンの、数箇月で、解消。

尿漏れパッドの処分に困るが故、男性トイレにも、サニタリーをと。

イヤ、諸般、納得はするです。

が、手術前の、一時的には、カテーテルで、排尿してたですが。使用済みのチューブを入れるがための、ポリ袋なり、持参してたです。

イヤイヤ、その手の、サニタリーがあるに超した事、ありませんですが。あった上で、エチケットとして、ポリ袋にと。

どちにしろ、幸いにして、カテーテルは、3箇月と、少々で、卒業。

尿漏れパッドねえ。数個月で、卒業で、ホとしてるです。

<写真>

小倉智昭さん

Photo by スポニチ

>フジテレビ朝の情報番組「情報プレゼンター とくダネ!」などでキャスターを務めた小倉智昭(おぐら・ともあき)さんが9日、死去した。77歳。秋田市出身。死因などは明らかになっていない。歯切れのいい司会ぶりで活躍。2016年に膀胱(ぼうこう)がんを公表し、肺にも転移するなど長く闘病生活を続けてきたが、ついに力尽きた。

>小倉さんは11月23日に放送されたフジテレビ「小倉ベース」に出演。都内の自宅でEXILEのHIROらとトークを展開。元気な姿を見せていた。その後、不調を訴え、千葉県柏市内の病院に入院。この日、体調が急変し息を引き取ったという。

>晩年はがん闘病が続いた。16年5月に膀胱がんを公表。同月に内視鏡手術でがんを切除したが、全摘はしなかった。病状は進み、18年夏、生放送直前に膀胱から大量出血。同年秋に全摘手術を受けた。その後、21年秋に肺転移が見つかり、23年には腎盂(じんう)がんと診断され、左の腎臓の全摘手術を受けた。

>闘病経験を伝えることも続けた。膀胱の全摘手術後、当時一般に浸透していなかった人工膀胱の知識を実体験とともに発信。尿漏れパッドが欠かせなくなり、使い終わったパッドの取り扱いに困ったため「男性トイレにもサニタリーボックス(汚物入れ)の設置を」と訴え、大きな反響があった。

>幼少時に吃音(きつおん)に悩んだが悔しさをバネに努力し、1970年に東京12チャンネル(現テレビ東京)に入社。競馬実況などで活躍する姿が故大橋巨泉さんの目に留まり、スカウトされる形で76年にフリー転身。TBS「世界まるごとHOWマッチ」などに出演し「1秒間に18文字の原稿を読める男」として脚光を浴びた。

>99年からフジ「とくダネ!」の総合司会を担当。小倉さんは司会を引き受けるに当たって「冒頭にフリートークをやらせてほしい」と希望。スポーツや音楽、時事問題などについて持論を述べる時間が設けられた。朝の情報番組はニュースなどのVTRでスタートするのが常識だったが、オープニングトークは徐々に定着。時に辛辣(しんらつ)な意見を発し抗議を受けることもあったが“物言うキャスター”として活躍した。当初、横並びの世帯視聴率でライバル局の後塵(こうじん)を拝していた番組は2001年2月に初の平均視聴率月間1位を獲得。16年7月28日の放送で4452回目の出演を果たし「同一司会者による全国ネットのニュース情報番組」の放送回数最多記録を更新し、21年3月まで続いた。

>番組終了後、小倉さんは闘病生活を送りながら、ラジオや情報番組などに出演。時事問題やメディアの現状について意見を述べていた。「僕の世代に向けた番組がほとんどない。同世代が楽しめるような番組をやりたい」と話していたが、その夢はかなわなかった。

<参考=「小倉智昭さんが死去 77歳 フジ「とくダネ!」などキャスターとして活躍 長く闘病生活も力尽きる」(スポニチ)>

(24/12/10)

【パソコン大魔神】 2024/12/10 (Tue) 14:28

現在のデタラメな「ガン医療」の犠牲者です。

初期の「膀胱ガン」が発見された段階で、そのまま放置したのは大失敗で、自己免疫機能を活性化する努力が必要でした。その後、「膀胱ガン」が進行して大量出血した段階で膀胱の全摘出を行ったようですが、それでも進行を食い止める余地は有った筈です。

その結果、肺や他の臓器に転移して亡くなってしまったのですが、共通しているのは医者の言いなりになって自己免疫力をアップする努力を怠った事に尽きます。長い間、ご苦労様でした。

冥福をお祈り申し上げます。

NO.3573 <老化の実感>男性=72.66歳、女性=75.3歳でやってくる<起稿 シバケン>(24/12/15)

【シバケン】 2024/12/15 (Sun) 10:14

基本的には、老いを受け入れる。

自身で、その進行<?>を観察する。

老いを遅らせるためには、カラダを「動かす」。物事を、「考える」。

そんな意味では、本を読むなり、この手、ホーム・ページなりの、運営、管理は、呆け対策としても、最適<!>

と、当方的、思てるです。

>体や脳の老化を防ぐにはどうすればいいか。医師の和田秀樹さんは「身体と頭を使えば使っただけ、老化を遅らせることが可能だ。逆に、体が動かないとき、体調がすぐれないときに『もうだめだ』と落ち込むと、いよいよ体や脳の老化を速める。マイナス思考に陥りそうになったときは、『なんとかなるさ』とつぶやいてみるといい。たったこれだけのことで、脳内にドーパミンという『やる気ホルモン』が出る」という――。

>※本稿は、和田秀樹『どうせ死ぬんだから』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

>80代からは老いの成り行きを味わう

>「人生100年時代」という言葉が現実味をおびてきました。

>いま日本には、100歳以上の人が約9万人います。2050年には、日本の女性の平均寿命は90年を超えるとも予測されています。

>しかし、いまよりさらに若返りが進んで、寿命が延びていくわけではありません。栄養状態の改善はもうピークを迎えていますから、ここまで進んできた若返りも頭打ちになるでしょう。

>栄養状態の改善が老化を遅らせ、日本人の寿命の延びを牽引する時代は終わり、これからは医学の進歩によって、「死なない」から「より長寿」になるのです。

>つまり、人生100年時代とは、老いを迎えてから死ぬまでの時間が長くなったということです。この引き延ばされた高齢期をいかに元気に楽しく、そして自分らしく生きられるか――。

>私は、「老い」を2つの時期に分けて考えることがカギだと考えています。

>ざっくり言えば、70代は「老いと闘う時期」。そして、80代以降の「老いを受け入れる時期」です。

>老いを受け入れるとは、老いるままにショボくれていくという意味ではありません。衰えを素直に認めて、それぞれに対応しながら上手に賢く生きようということです。

>私も愛用する「日本製のオムツ」の凄み

>たとえば、耳が遠くなっているのなら素直に補聴器を受け入れる。そうすることで少しでも長く人との会話を楽しむことができます。補聴器を拒否して会話から遠ざかっていると、あっという間にボケたようになってしまいます。

>杖にしても、シルバーカーにしても、拒否して転倒骨折ということになると、寝たきりに直結する可能性が高いし、歩くのが面倒になって外出しなくなると、歩行困難になるだけでなく、脳の機能低下にもつながります。

>高齢者がもっとも嫌がるものの一つにオムツがありますが、日本製は吸収力がすごくいいので活動の幅が広がります。実は、私も愛用者の一人です。

>数年前に心不全と診断されて、利尿剤を飲む羽目になり、トイレが近くなって困っていました。

>そこで思い切って長距離ドライブのときには、尿漏れパッド付きのパンツを使うようになったら、運転中に、また出張先でトイレを探し回らなくても済むようになり、安心してドライブできるようになりました。

>素直に「文明の利器」を受け入れられるかどうかで、高齢者のQOL(生活の質)は大きく変わると思います。

>「この老いを生きているのだ」と考えられるか

>どんなにあらがおうと、老いを受け入れざるをえない時期が、80代以降にやってきます。個人差はあっても、遅かれ早かれ必ずやってくるのです。

>そのときに、自分の老いをありのまま認めることができなければ、その後の10〜20年を生きていくのはひどく辛いものになってしまうでしょう。

>100歳近くになると、寝たきりで老衰死するケースが一般的になります。だれもが高い確率で、穏やかな自然死を迎えることができるのです。

>80代以降は、老いていく自然の成り行きを味わいながら、事故や大病で命を落とすこともなく、天寿をまっとうしつつあるからこそ、この老いを生きているのだ、と考えてもいいのではないでしょうか。

>70代はヨボヨボ老人と元気ハツラツ老人の分かれ道

>一方、70代はまだまだ老いと闘える時期だと言えます。

>長い老いの期間を健やかに過ごすためには、脳の機能をいかに80代以降も保つか、同時に70代のときに持っている運動機能をいかに長持ちさせるかということが大切になってきます。

>そのポイントとなるのが、70代の過ごし方です。

>70代前半までであれば、認知症や要介護となっている人は1割もいません。ケガをしたり、大病を患ったりしていなければ、中高年の頃のように、たいていのことはできるはずです。

>努力すれば、効果も得られますし、日々の積み重ねが80代のあり方を大きく左右するものとなっていきます。

>人生終盤の活動期と言える70代を努力して過ごすことで、身体も脳も若さを保つことができ、さらに要介護となる時期を遅らせることもできるのです。

>がんの罹患率や死亡率、要介護になる率、あるいは認知症になる率を見てみると、70代で急増しています。

>元気に自立して暮らせる「健康寿命」を見ても、2019年時点で、男性が72.68年、女性が75.38年です。ヨボヨボしたりボケたりする高齢者と、元気ハツラツとした高齢者に分かれるのは、まさに70代と言えます。

>80代になっても活力を保ちたい、生活の質を維持したい。体も動けるほうがいいし、頭もはっきりしているほうがいい。そう思うなら、70代は老いと闘える最後のチャンスと心得てください。

>とにかく体や頭を使い続けているか

>加齢とともに身体能力や脳機能が低下してくるのは間違いありませんが、そのスピードや度合いは人それぞれです。

>同じ70代、80代でも、認知症が進んで会話もままならない人がいる一方で、これまでの仕事を続けられる人もいれば、ノーベル賞をもらって素晴らしいスピーチができる人さえいます。

>寝たきりになったり、日常の生活に介助が必要になったりする人もいれば、水泳やゴルフなどスポーツを楽しめる人もいます。

>個人差の原因は、体や頭を使い続けているかどうかの違いです。しかも、高齢になればなるほど、その差は広がります。

>若い人が骨折して1カ月ほど入院したとしても、骨がくっつけば歩けるようになります。たとえその間、寝たきりで何もせず、ぼーっとしていたとしても、IQがどんどん落ちてしまうということもありません。

>しかし、70代後半ともなると、そうはいきません。

>骨折して入院し、本も新聞も読まず、1カ月も天井ばかり眺めて寝ていると、理解力が急速に低下して、ボケたようになってしまうこともめずらしくない。

>退院したものの筋肉が衰えて、その後まったく歩けなくなってしまうということもよくある話です。

>マイナス思考に陥りそうになったとき“つぶやくべき言葉”

>頭や体を使わなかったときの機能低下は、高齢になるほど激しくなります。

>寝込むようなことがなくても、コロナ自粛のように活動的でない生活が長く続くと、足腰がかなり弱って、認知症も悪化してしまう。

>それほど高齢者にとって、脳機能、運動機能を維持するためには「使い続ける」ということが重要なのです。

>とにかく動く、とにかく頭を使う。身体と頭を使い続けることを心がけてください。使えば使っただけ、老化を遅らせることが可能です。

>逆に、体が動かないとき、体調がすぐれないときに「もうだめだ」と落ち込むと、いよいよ体や脳の老化を速めます。

>マイナス思考に陥りそうになったときは、「なんとかなるさ」とつぶやいてみるといいでしょう。たったこれだけのことですが、脳内にドーパミンという「やる気ホルモン」が出ます。

>脳は思いのほか単純にできていて、自分の言葉を信じる性質があるため「なんとかしよう」と奮起して、意欲が高まるのです。だまされたと思ってやってみてください。

<本>

和田秀樹『どうせ死ぬんだから』(SBクリエイティブ)

<参考=「男性は72.6歳、女性は75.3歳でやってくる…和田秀樹「ヨボヨボ老人と元気ハツラツ老人」を分ける決定的違い 老化を遅らせることができる7文字の口癖」(PRESIDENT)>

(24/08/10)

【シバケン】 2024/12/15 (Sun) 11:24

<副題=当方的には、「後期高齢者」に該当になって、一段と、年齢を意識し出したです。>

当然の、誰しも、年代、年代で、意識すると、思うですが。

60歳、還暦では、何とも、なかったです。へえの、これが、世に言うの、還暦かと。

の、程度でして。

年齢なるは、感じておらず。

がしかし、65歳の、「前期高齢者」に該当で、この、「前期」であれ、「高齢者」の、文言がと。

実際にも、この言葉の響きは、悪影響かと。

細かくには、69歳の古希も、へえの、自身、古希かと。とは、思うですが。それよりも、大台の、70歳が。

での、更に、75歳に達しの「後期」の、「高齢者」ねえ。

気にいりませんです。後期で、これ以降の、名称ありませんです。

での、確かに、この、70台。

更には、75歳に達しの、諸般の、数値を気にし出したり。

しても、基本、投薬拒否してるですが。

申せば、高血圧、血糖値<糖尿病>、コレステロール値なるは、高いですが。

<注>血液検査結果

<年月日>記載以外は、<24/08/02>の数値。

総コレステロール=150~219=244<注=22/12/19>

血圧=概ねの値、150

血糖値=60~109=130

HbA1c=4.6~6.2=6.8

申すは、数値的には、投薬をば、医者より、推奨されてるです。

がしかし、現時点、特段の、異変なく。甘いもの、辛いもの、多少は、考慮で、遠慮気味で、摂取で、喰てるです。

での、健康に無関心かと、なればの、当然の、日々の努力してるです。

簡単には、

21年9月26日より、禁煙実施で、現在尚、継続故、3年と、約の、3箇月経つです。

血圧なら、それ以前には、170程度であったかと。それが、150程度に、なってるです。

がしかし、血圧の基準も、ええ加減でして。

一説では、<年齢>+<90>と、されてましての、ならばの、当方的、167まで、正常<?>

年明ければ、168。

又、歩け、歩けと、気候の、よいの季節には、「歩き」をしてるです。そらねえ、夏場は、熱中症になるです。

その辺り、薬の問題なるは、

当方的、原則、風邪薬と、消化不良対策の、胃薬が、主。

当たり前に、風邪症状呈さずで、服用せず。腹も、調子悪くもないのに、飲まんです。

【シバケン】 2024/12/15 (Sun) 17:03

<副題=続・当方的には、「後期高齢者」に該当になって、一段と、年齢を意識し出したです。>

さての、和田秀樹医師<64歳>、文明の利器を大いに取り入れる事もと、言うてるですが。

当方的には、可能な範囲、抵抗も、いると。

万事、楽すると、衰退も、アと、言う間。

当方的、眼鏡を拒否してるですが。眼鏡を掛ければ、楽は、楽なれどの、楽して、文字読めば、以前には、読めてたの、大きさの文字、読み辛くなり。

即刻の、眼鏡辞め、読むの努力で、回復基調。

当然の、諸般、解読困難には、なってるが故、そこは、当然の、無理せずの、天眼鏡なり、ハズキ・ルーペに頼ってるです。

<注>当方、年齢的、当然の、ロー眼。

骨折の件。

当記事に全くの同感。

若い頃なら、回復早く、どて事、ありませんですが。歳喰てからの、骨折は、運動不足になり、老化を早めるです。

何よりも、筋肉の、低下が、アと言う間。これが、若いと、早くに、回復するですが。歳喰てからは、元に戻すは、至難の技。

てな事、当方的にも、左足骨折してまして。40代後半故、回復早かったですが。

周囲、周辺の面々の状況からは、60代辺りでは、ギリギリ。70代では、可成り苦しくなりの、80代での、骨折、致命的。

ここで、言うの骨折とは、足腰なれどの、歳喰えば、この、足腰の骨折多くなるです。

足腰の骨折したでは、歩行に難儀。

NO.3574 <待合室を見るだけでわかる>危険信号の医者を見抜くシンプルな方法<起稿 シバケン>(24/12/15)

【シバケン】 2024/12/15 (Sun) 17:39

当世、待合室では、わからんです。

大方の患者、会話せず。

又、当世、大病院には、町医者の紹介状がいるです。ない場合、一定の料金いるです。

概ねの、5千円、7千円。

の、上で、自身のカラダの具合なるは、自身が一番に承知してるです。

何種類もの、処方薬。飲み合わせのよくない等々、医者がわかるよにと、言うてるですが。ほんま怪なと。

そのためにも、「お薬手帳」をと。

当方的には、高血圧の、コレステロールの、糖尿病の、対処薬を勧められるですが。医者から。

当方的、その手の症状、特段のありませんでして。投薬なるは、拒否してるです。

先生曰くに、まあねえと。

現在の年齢鑑みての、後、10年、15年も生きたら、充分かと。ンの、当方的、異議ないです。

十年も、生存してみい、90歳近くになるです。充分でして。

むしろの、長生きなるは、ハタ迷惑かと。イヤ、本気。

>高齢者がいい医者を見極めるには何をすればいいか。医師の和田秀樹さんは「薬の副作用についてはほとんど話さない医者が多いが、疑問点は気後れせずに聞いておくべきだ。そして、ときには薬を捨てる勇気も必要である。処方された薬を服用して『体調が悪い感』が続く限りにおいては、免疫機能は必ず下がり、その分がんや感染症になりやすくなる。『はっきりとしたエビデンスの出ている薬に変えてください』と要求して、担当医の機嫌が悪くなるようなら、大事な命を任せるに足る医者ではない、と見切ってしまったほうがいい」という――。

>※本稿は、和田秀樹『どうせ死ぬんだから』(SBクリエイティブ)の一部を再編集したものです。

>薬の副作用は高齢者ほど出やすい

>年を取れば、一人でいくつもの病気を抱えていることが多く、病気ごとにそれぞれの医者から薬を処方されるのはよくあることです。

>病気そのものを治療する薬のほかに、血圧、血糖値、コレステロール値をコントロールする薬や、別に困ってもいないのに骨粗しょう症の薬を追加されてしまったりします。

>「食後のデザート」なんて冗談を言いながら、あちこちの病院からもらった薬を何錠も水で流し込んでいる高齢者はどこにでもいるでしょう。

>私は基本的に、安易に薬を出すべきではないと考えています。

>言うまでもなく、100%安全な薬などありません。副作用がない薬などないのです。

>一度に飲む薬の量や種類が多くなればなるほど、副作用の出る確率も高くなります。いろんなデータによれば、6種類以上飲むと副作用が急に増えるといわれています。

>しかも薬の副作用は、若い人よりも高齢者のほうが出やすい傾向にあります。

>高齢になるほど、薬を飲んだときの肝臓の代謝機能や、腎臓の濾過機能が落ちてくるので、薬が体内に残る時間が長く、飲み始めてすぐ副作用が出なくても、しばらくしてから思わぬ影響が出ることもめずらしくありません。

>多剤服用による腎機能障害のリスクも高まります。

>検査や薬が「出来高制」だった頃は、医療を行えば行うほど病院の利益が増える仕組みだったので、病気を治すためだけでなく、万が一に備えてとか予防のためにとかいう名目でたくさんの薬が出されていました。いわば薬の押し売りです。

>ところが、点滴や投薬をいくらやっても収入が同じ入院医療の「定額制」が導入されたために、ある老人病院は検査も薬も3分の1に減らした。

>その途端、点滴のしすぎや多剤服用のせいでぼんやりと寝たきりになっていた高齢者の大半が、意識もしっかりして歩けるようになったといいます。

>こういう事例が日本中の老人病院で頻発したというのですから、驚くほかありません。

>薬をやめさせてくれない医師への声かけ

>薬の副作用についてはほとんど話さない医者が多いのですが、疑問点は気後れせずに聞いておくべきです。ある程度聞き出しておけば、自覚症状が出てきたときにも冷静に対処できます。

>うるさがるタイプの医者でも、こちらが録音したり、メモ帳に話を書き込む姿勢を見せると、多少は緊張して、かなりわかりやすく説明してくれることも多いはずです。

>そして、ときには薬を捨てる勇気も必要です。

>薬のなかには抗がん剤のように副作用が織り込み済みのものや、副作用が出ても飲み続けないと生命に関わる重要なものもあります。

>たとえば心不全の薬、抗パーキンソン薬、重度のうつの場合の抗うつ剤などは、勝手にやめてしまうと病気が悪化することが多いでしょう。

>一方で、降圧剤など体に良いとされている薬でも、飲まなかったからといっていきなり調子が悪くなることはありません。

>「この薬を飲んでから調子が悪いんですけど」と訴えても、医者によっては、「それでも薬がちゃんと効いて血圧は正常になっているのだから」とやめさせてくれないことが多々あるわけですが、そこは年の功です。

>「年金があまり多くないもので薬代も痛いんですよ」とか何とか、適当なことを言えばいいと思います。

>「体調が悪い感」が続く限り、免疫機能は必ず下がる

>仮に、処方された薬が血圧や血糖値を下げて、心血管障害、脳血管障害のリスクを減らすことになるかもしれません。

>しかし、「体調が悪い感」が続く限りにおいては、免疫機能は必ず下がりますから、その分がんや感染症になりやすくなるくらいのことは少なくとも考えておいたほうがいいでしょう。

>「いま飲んでいる薬はこういう副作用が出て調子が悪いので、同じような効果が期待できるものではっきりとしたエビデンスの出ている薬に変えてください」

>と要求したっていいと思います。アメリカ国立衛生研究所のホームページには、一般的に使われている薬や治療法のエビデンスが載っていますから、医者であればそのデータを読み取るくらいは簡単なはずです。

>もし、それで担当医の機嫌が悪くなるようなら、大事な命を任せるに足る医者ではない、と見切ってしまったほうがいいと思います。

>高齢になったら大学病院より地域の町医者

>では、良い医者、良い病院を探すにはどうすればいいのか――。

>私は高齢になったら大学病院より地域の経験豊富な町医者にかかることをおすすめします。

>大学病院では高度な専門治療が受けられ、あらゆる担当科がありますから、複数の病院をはしごする必要がなく便利です。大学病院を信頼し、通院している高齢者も少なくありませんが、高齢者にとって、大学病院がベストな選択とは言えません。

>その理由は、本書で詳しくお話ししているように人間全体ではなく個別の臓器を専門に診る臓器別診療にあります。順天堂医院など、総合診療が充実している大学病院もありますが、ほとんどの場合、臓器別に専門分化されています。

>中高年までの患者さんなら、臓器別の高度医療による治療は有効だと思います。実際、多くの難病患者さんたちが、専門性の高い臓器別診療のおかげで命をながらえてきましたから。

>しかし、高齢者は一つの臓器だけでなく、複数の臓器にガタがきているのが普通です。

>優先すべき治療を踏まえて、服用する薬の数を減らす

>たとえば、高血圧でコレステロール値が高いうえに、軽い糖尿病も抱えているという人はめずらしくありません。

>その場合、循環器内科で降圧剤やコレステロール値を下げる薬を処方され、内分泌・代謝内科では血糖値を下げる薬を出される。尿もれが頻繁に起きてくれば、泌尿器科で膀胱収縮を抑える薬が処方されるでしょう。

>ところが、前述したように、高齢になればなるほど多剤服用による副作用のリスクが高まっていく。

>臓器別診療は、薬の副作用や自分の専門外の臓器疾患なども見極めて、患者さんの健康を総合的に考える、という診療にはなりにくいのです。

>高齢者の治療に必要なのは、「臓器は診れども人は診ず」という臓器別診療ではなく、「この人には5つの疾患があるけれど、腎機能や肝機能も低下しているだろうから、優先すべき治療を踏まえて、服用する薬の数を減らそう」といったように、患者さんの年齢や体調、臓器疾患を全部ひっくるめて診ることができる総合診療です。

>高齢になったら大学病院より、身体全体の状態を把握してケアしてくれるような町医者で経験豊富な人に診てもらうほうが、よっぽど元気が保たれると思います。

>和田秀樹が思う良い病院を見極めるポイント

>「良い医者」を見つけるのは簡単ではないかもしれませんが、端的に言うと、心のケアをしっかり行ってくれる医者は信用していいと思います。

>病気を治療するだけにとどまらず、患者さんの不安が消えたか、治療によって生活の質は向上したか、といった総合的な視点を持った医者こそ、本当の「総合診療医」です。

>しかし、そういう医者が少ないのも事実ですから、複数の病院を回ってその手の自分に合う良い医者を探すしかありません。

>私が思う良い病院とは、「待合室の患者さんが元気な病院」です。

>よく待合室に老人がたむろして社交場のようになっている病院があります。かたや、同じ地域にある同じような規模なのに、老人が寄り付かない病院もあります。

>何が違うと思いますか?私が見るところ、一番大きいのは医者の「人柄」の違いです。

>社交場になる病院の医者は、老人に圧倒的人気があります。その人気も腕がいいということではなく、「話をよく聞いてくれる」とか「会うだけで元気が出てくる」といった理由なのです。

>じっくり話を聞いてくれて、しっかり寄り添ってくれるかかりつけ医を見つけることができたら、しめたものです。

>もし、そのかかりつけ医の手には負えない専門治療が必要な病気になったら、かかりつけ医に適切な専門医を紹介してもらえばいいでしょう。

>自分に合う良い医者の探し方

>そして、かかりつけ医は、何より「自分に合っている」ことが大切です。診療も医者と患者の信頼関係のなかで行われるものですから、相性が悪いとどうしても良い診療ができません。

>相性のいい医者を選ぶことが、そのまま心身の健康につながることも多い。いくら腕が良くても、会っているだけで気疲れするような医者は良い医者とは言えません。

>医者との出会いには運もあるでしょうが、運を高めたければ、場数を踏むことです。たくさんかかっているうちに、「この先生に会うと気持ちが楽になる」「相性がいい」とわかってきます。

>高齢者の場合、「本人だけの名医」が存在すると言っても過言ではありません。できれば、病院に行くのが楽しみになるような気の合う医者なら最高です。

<本>

和田秀樹『どうせ死ぬんだから』(SBクリエイティブ)

再掲<NO.3573>

<参考=「待合室を見るだけでわかる…医師・和田秀樹「高齢者が罹るには危険信号」の医者を見抜くシンプルな方法 医者の「人柄」の違いが大きく出る」(PRESIDENT)>

(24/08/11)